La Terapia di Gruppo e Il Gioco degli Specchi

Il Gioco degli specchi

La potenza della Gruppo Analisi

Seduto su una sedia, attendo che altre sedie, tutte posizionate in circolo attorno a me, accolgano il loro ospite.

Uomini e donne, come punti in equilibrio su una circonferenza, tutti alla ricerca del loro centro.

E per trovarlo, il loro centro, hanno deciso di spogliarsi di ogni orpello, di ogni maschera e specchiarsi nelle vite ed esperienze altrui.

C’è Chi siede sempre nello stesso posto. Chi invece lo cambia continuamente, forse alla ricerca dello specchio che gli restituisca più nitidamente la propria immagine.

Chi si siede ma in realtà non è lì.

Chi si siede e ascolta.

Chi parla ma non ascolta.

Chi a volte piange ma, alla fine, va via con un sorriso.

Chi sembra forte ma è fragile dentro.

Chi sembra fragile ma è in realtà duro come il diamante.

Tutti diversi ma tutti legati a questo sottilissimo filo d’oro circolare che si passano di mano in mano come una cordata su una catena montuosa e lo tengono stretto per non cadere nei soliti burroni, cercando di restituirselo integro la volta successiva.

Da un anno faccio parte di questo cerchio, da un anno mi specchio in ciascuno di quei puntini ed in ognuno di loro trovo qualcosa di me.

E in questo “gioco di specchi” lo scopo è quasi sempre togliere: paure, ansie, credenze, convinzioni, dipendenze, certezze fasulle, tutto ciò che io non sono.

Ognuno si riflette nella vita dell’altro e toglie dentro di sè scorie che pensava ormai inamovibili.

Una voce fuori campo, parla.

Ascolto e sento parlare di Indicibile, di Numero Uno, di 101 %, di Risorse, di Valorizzazione della persona, di Amore, di Azione, di Uccidere il Buddha, di desideri, di tutto ciò che mi riporta forte in vita.

C’è qualcuno che mi parla sempre, prima fuori nel gruppo e poi dentro e c’è chi quel cerchio lo ha pensato e disegnato e contenuto nel palmo di una mano, perché tutti i suoi punti possano più precisamente allinearsi, caratterizzarsi e individualizzarsi.

Qualcuno che quel cerchio cerca ad ogni incontro di levigarlo nei suoi attriti in modo che possa rotolare via lontano, senza inciampi e mai più far ritorno.

Un applauso ad ogni vita ritrovata.

Una sedia si svuota e si festeggia, ma il cerchio non si stringe mai.

Chi va via, lascia sempre il posto ad un altro specchio pronto dal proprio buio a farsi luce e a riceverla a sua volta.

Sono seduto sulla mia sedia ed in attesa di trovare, oggi, il mio riflesso penso a quanto sarebbe più facile la vita sol che si avesse il coraggio di lasciarsi andare all’ascolto e guardare senza mai abbassare lo sguardo, parlare senza aspettare, agire senza procrastinare e rinunziare a vivere la propria scena.

Le sedie attorno a me sono ora tutte occupate. E’ tempo di iniziare. La Voce comincia a parlare… E’ ora di “riflettere”… E’ ora di “riflettersi”, è ora di cambiare.

francesco pastore

giorgio burdi

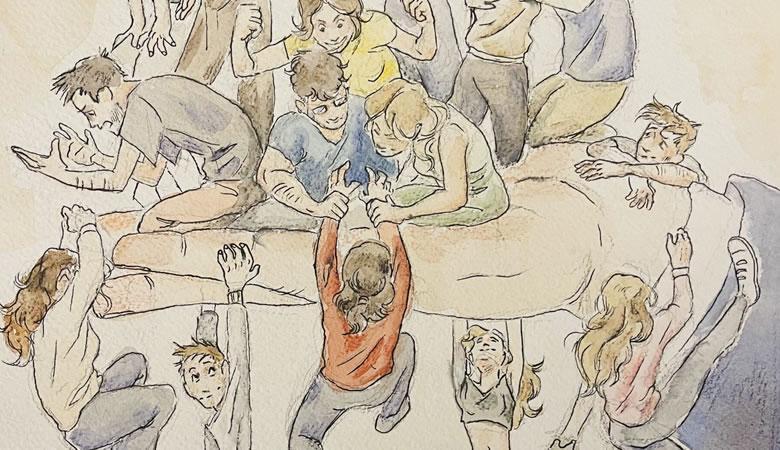

disegno del fantastico fumettista giun

ESSERE CIÒ CHE VOGLIONO

ESSERE CIÒ CHE VOGLIONO

Vita e relazioni senza veli.

Nasco e cresco da due genitori che hanno come principale fonte di gratificazione il proprio matrimonio e i propri figli, interpretati come protesi delle proprie mancanze e del proprio essere.

Per loro, l’ unica fonte di realizzazione dell’ essere uomo/donna è attraverso la metamorfosi in marito-padre/moglie-madre.

Il danno maggiore causato dalla mia famiglia “proletaria” è stato il proiettare sui propri figli le aspettative che i miei genitori sognavano per se stessi.

Raramente mi è stato chiesto e mai è stata presa in considerazione la risposta alle domande: Cosa desideri? Cosa ti piace? Cosa vorresti? Ero di loro.

Non ero una persona, ero un figlio.

Un dipendente, un sottomesso ai desideri, piaceri e volontà dei miei genitori.

Vivevo in una famiglia piuttosto isolata: i miei genitori avevano pochi amici e quei pochi condividevano le stesse politiche sociali. Non avendo altri esempi o figure di riferimento, i miei genitori erano riusciti nel processo di addomesticamento. Il mio vero se è stato stroncato sul nascere.

Ero il figlio che ogni genitore impreparato e insicuro sogna: disponibile, assertivo, empatico, studioso, anticipatore dei loro desideri. La mia priorità era assecondare le loro aspettative.

I problemi del figlio che non dava mai problemi, iniziano quando fui costretto a confrontarmi con uno spaccato del mondo reale: la scuola.

Il periodo scolastico fu pervaso da furiosi scontri in ambito familare, scolastico e amicale. Solo ora ho la consapevolezza di esserne stato io la causa. Io, come individuo inconsapevole, ho cercato e creato lo scontro perchè non riconoscevo le persone che mi circondavano come attori compatibili e approvabili a partecipare alla mia vita. Ero disorientato.

Il vivere in modo isolato, con pochi contatti con la realtà aveva creato in me un idea di mondo diversa da quella che era realmente.

Paragonando la società al mare, io ero convinto di vivere in un golfo, ma mi rendo conto che io fino ad allora avevo vissuto in un acquario.

Perse le mie scarse e precarie certezze, mi chiusi in un periodo di completo isolamento in cui ho tagliato fuori dalla mia vita chiunque e spesso anche me stesso. Nel periodo che ho dedicato alla riflessione (con gli strumenti che avevo a disposizione) ho riconsiderato quali sarebbero stati i miei nuovi untori di verità da idealizzare, ai quali sottomettermi:

i privilegiati del liceo che frequentavo.

Volevo essere uno di loro. Provenivano da famiglie benestanti, avevano bei vestiti, frequentavano bei luoghi, avevano sempre soldi in tasca, non pagavano le conseguenze dei loro errori.

Soprattutto “loro” avevano i propri genitori sempre dalla propria parte, i miei invece, avevano reverenza nei confronti di qualsivoglia autorità.

Avrei riciclato e rottamato senza titubanza i miei genitori arroganti ed impreparati con i loro che all’ apparenza risultavano perfetti. Iniziai con il mimetizzarmi tra i miei coetanei, nella speranza di essere integrato nel gruppo “loro”.

Le auto limitazioni alimentari per corrispondere ad uno dei “loro” comandamenti: magro uguale bello, si trasformano prima in digiuni e poi in abbuffate con rigurgito.

Il processo durò poco perchè semplicemente non ero uno di loro. Mi mancavano sia i soldi che i loro usi e costumi.

Avevo ancora una volta perso la mia identità.

Non ero una persona, ero ancora un figlio. Figlio non più dei miei genitori ma di una ideologia alla quale così come i miei genitori, anche a lei non importava nulla di cosa desiderassi, cosa mi piacesse, cosa volessi.

Ero dipendente dalla dipendenza: imprigionato nella coazione a ripetere:

Scuola, lavoro, relazioni, amicizie, ho cercato e/o creato i presupposti perchè qualcun altro mi desse le linee guida da seguire per essere un bravo dipendente.

Questo circuito è andato in corto quando non ho più avuto qualcuno o qualcosa che mi desse la possibilità di essere un bravo dipendente.

A questo punto ho deciso di rivolgermi allo psicoterapeuta Burdi che mi ha consigliato la terapia di gruppo.

Entrare in una terapia di gruppo è come entrare in una nuova realtà. Quella autentica.

Questo debutto in questa nuova realtà è stato contraddistinto dalla variazione delle mie priorità.

Il primato detenuto dalla conformazione ha ceduto il posto all’ autodeterminazione.

I membri cercano di raccontarsi per quello che sono. Senza maschere, senza patinature, senza veli.

Nella realtà social fatta di filtri instagram e Photoshop, confrontarsi con l’ autentico è raro.

Durante questo percorso ho avuto la possibilità di capire e scoprire i pensieri ed il modo vero di essere e di pensare dei miei “compagni di viaggio”.

Generalmente i sintomi del malessere sono differenti ma le cause sono comuni ai membri del gruppo: essere stati velati. Nel momento in cui si da un consiglio al prossimo su come curare il proprio sintomo, lo si sta dando a se stesso.

Questo percorso mi ha portato alla consapevolezza che non sono più un figlio, sono una persona.

guido

Continua

La Stanza degli Specchi

La psicoterapia gruppo analitica

E il Cerchio dei Cambiamenti

Chiunque entri in un gruppo terapeutico, lo fa con un piccolo bagaglio di certezze a livello inconscio. Queste certezze sono tre: la propria identità, la propria visione del mondo la propria caverna, le sue ombre e il proprio “mostro arcaico”.

L’identità è ciò che crediamo di essere, quell’insieme di caratteristiche positive e negative che rivediamo come nostre e alle quali siamo affezionati.

La visione del mondo è quella che abbiamo sviluppato durante il nostro percorso di vita, condizionata soprattutto dal nostro background antropologico, sociale, familiare.

È un modo stabile di interpretare situazioni e attribuire significati all’esistenza, che ci impedisce di vedere significati differenti e pensare al di fuori del nostro schema abituale.

Infine, possiamo definire il “mostro arcaico” come l’insieme di tutti i nostri vissuti difficili, delle paure profonde, dei traumi. É una delle basi del nostro essere, una delle fondamenta più solide e radicate, che allo stesso tempo complica la vita ma permette di riconoscerla come propria.

È una parte oscura, inconscia, nucleo di ogni problematica interna, come una ferita originaria che segna l’individuo e lo cambia nel suo modo di vivere, pensare e sentire.

Tutti e tre questi aspetti sono molto difficili da mettere in discussione, e il gruppo terapeutico tende a fare esattamente questo.

Immaginate di trovarvi in un Luna Park, davanti all’ingresso di una di quelle che chiamano “case degli specchi.”

Ci entrate, è una stanca oscura, con luci particolari e tanti, tantissimi specchi tutti diversi, in grado di deformare la vostra sagoma nei modi più svariati.

Un primo specchio potrà farvi apparire più alti, uno più bassi, uno potrà schiacciare la vostra figura dando l’effetto di una pancia enorme, altri vi daranno grandi piedi e una testa minuscola, o il contrario.

Ecco: è così che si sente un individuo che si addentra in un nuovo gruppo, specialmente se si tratta di un gruppo terapeutico già formato prima del suo arrivo.

Una volta entrato, si accorgerà subito che gli altri membri sono come degli specchi capaci di deformare la realtà.

Quando ci si racconta in un gruppo, il vissuto presentato agli altri viene da essi interiorizzato, e “restituito” investito di caratteristiche proprie.

In poche parole, il racconto di un membro viene ascoltato dagli altri, che per certi aspetti lo sentiranno come proprio, per altri si differenzieranno da esso, e quando si esprimeranno circa ciò che hanno ascoltato, il contenuto non sarà mai identico a quello iniziale. Sarà diverso, arricchito delle caratteristiche e del pensiero degli altri, della loro esperienza in merito.

È come un puzzle di cui ciascuno possiede un pezzo, e che non può essere assemblato da una persona soltanto, seppure sia stata quella persona ad esprimere la necessità di volerlo completare.

Chi arriva in un gruppo con un problema, spesso possiede solo un piccolo cumulo di pezzi e ha una visione molto parziale della situazione, che non consente di cogliere la figura nel suo insieme.

Sarà nel confronto con l’altro che il problema potrà essere analizzato da molteplici punti di vista, e con il contributo di ogni membro del gruppo la figura apparirà finalmente completa.

Questa caratteristica dei gruppi si chiama rispecchiamento ed è un grandissimo fattore terapeutico.

Ma così come il problema raccontato può essere modificato, arricchito e, in un certo senso, manipolato dagli altri membri, allo stesso modo possono esserlo l’immagine di sé, la propria visione del mondo e il “mostro arcaico.”

Ognuno si racconta per ciò che è convinto di essere, ma anche in quel caso gli altri membri del gruppo rimanderanno immagini che sono diverse da quella originaria, e questo può essere vissuto come molto destabilizzante, e in un certo senso inquietante.

Immaginate di vedervi deformati davanti a uno specchio, e di non sapere se è effettivamente uno specchio deformante o se, invece, è una riproduzione fedele.

È così che si sente chi entra in un gruppo, quando sopraggiunge la funzione del rispecchiamento: infastidito, destabilizzato, turbato. Noi cerchiamo sicurezza e conferma alle nostre teorie: spesso non vogliamo vedere prospettive diverse perché avere davanti una sola strada, anche se sbagliata, fa sentire più sicuri rispetto ad averne molte tra cui dover scegliere.

Abbiamo il bisogno di credere di conoscerci meglio di chiunque altro, e questa è, in realtà, una spinta che si oppone al cambiamento.

Quando la propria visione del mondo e di se stessi collide con quella degli altri, è facile sentirsi incompresi, non capiti e dunque distanti dal resto del gruppo.

In particolare, il parlare del proprio “mostro arcaico” può essere difficile per molti, proprio perché si teme che esso possa essere frainteso o sminuito dal gruppo: non si accetta facilmente che qualcuno giudichi o distorca l’immagine della propria sofferenza. Ognuno si sente infinitamente solo di fronte al proprio dolore, e in un certo senso tende a sua insaputa a preservare quella solitudine.

Il gruppo, tramite il rispecchiamento, ha il compito di far crollare tutte queste certezze, e di ricostruirle rinnovate e ampliate di molteplici punti di vista e prospettive.

Il suo grande potere non è quello di far apparire il mostro originario come più piccolo, o meno doloroso, ma di permettere a chi lo temeva di guardarlo nella sua interezza, senza più la stessa paura.

Ed è proprio per questo che, alla fine, chiunque resti in un gruppo abbastanza a lungo da permettere al rispecchiamento di agire indisturbato, ne esce con una mente completamente nuova, trasformata.

Comprendere meglio se stessi, pensare al di fuori dei propri schemi abituali e accettare che venga tolto potere al proprio mostro arcaico è la chiave per abbattere ogni disagio, e niente di tutto questo sarebbe possibile senza aprirsi al confronto con gli altri, gli specchi rivelatori della nostra stessa anima.

gaia caputi

tirocinante psicologia padova

Presso lo Studio Burdi

LA TERAPIA DI GRUPPO

Come una orchestra, ognuno ha il suo spartito, lo strumento di uno esprime e varia quello dell’altro

TERAPIA DI GRUPPO

Come una orchestra, ognuno ha il suo spartito, lo strumento di uno esprime e varia quello dell’altro.

Qual è la definizione di gruppo? Insieme di cose o persone, distinte l’una dall’altra, ma riunite insieme in modo da formare un tutto: un gruppo di case, un gruppo di persone, un gruppo di stelle.

In maniera più cinica potremmo dire che un gruppo è un’aggregazione di persone che rispondono a un controllo unico, ma questa definizione, la lascerei volentieri a chi si occupa di holding o al massimo a chi si sente un orwelliano convinto, convinto che quel romanzo, 1984, presenta un inesorabile cosmo a cui tutti, volenti o nolenti, siamo assoggettati.

Quello che incuriosisce di più della parola “gruppo” è in realtà la parola che segue o quella che precede, perché fa spremere meno le meningi: gruppo sanguigno, gruppo rock, gruppo sociale, gruppo d’artiglieria … Terapia di gruppo. Terapia di gruppo, già!

Mi fa pensare, e sapete perché? Perché nella frase “terapia di gruppo” manca l’aggettivo. E’ possibile che l’assenza di un aggettivo faccia pensare? Direi di più. Porta all’insonnia.

Verrebbe da ridere. Basta non ignorare l’idea che un aggettivo dà coordinate precise alla nostra mente, e che senza di esse ci sentiamo persi. Il concetto di scatola è torbido se rapportato a quello di scatola rosa. E cos’è una terapia di gruppo? Per me erano due sostantivi uniti da una preposizione. Così in mancanza di aggettivi me lo sono chiesto tante volte.

Quel giorno sapevo soltanto che dovevo arrivare per tempo, raggiungere il mio gruppo, del quale non sapevo assolutamente niente. Conoscevo a mala pena chi avrebbe coordinato l’insieme e che mi aveva invitato.

Arrivai e come al solito ero in ritardo. Entrai nella stanza dove erano tutti seduti come si conviene, in tondo. Il direttore d’orchestra al centro, alla sua sinistra c’era il gruppo dei violini. A destra i violoncelli e le viole.

Dietro, l’uno accanto all’altro gli ottavini, i flauti e un corno inglese. Sullo sfondo, tra i percussionisti, trombettisti e i clarinetti c’era una sedia vuota. La mia. La sedia del fagotto.

Mi sedetti e guardai tutti negli occhi, attento a non farmi accorgere, nella discrezione forzata che contraddistingue uno timido; ma tutti erano concentrati sullo spartito. Andava benissimo così.

Mi domando sempre cosa percepisce l’orecchio di un musicista quando nell’orchestra manca un solo strumento, uno su cinquanta e non intendo certo il primo violino. Nemmeno un percussionista. Magari uno in fondo alla sala, un fagottista.

Il direttore d’orchestra, quello sì che se ne accorge, per questo chiede sempre di ascoltarci l’un l’altro, per ritrovare la nostra musica nel suono che viene da destra o da sinistra, per capire che qui l’insieme fa una sola melodia, un’anima, e che il vuoto che lascia un violino è silenzio riempito da una viola.

Il direttore d’orchestra batté due volte la bacchetta sul leggio e tutti attendemmo il segnale definitivo per incominciare il primo movimento. Il più audace di noi, che sedeva col violoncello tra le gambe, prese a suonare: era il tema principale dell’opera.

L’incipit della sinfonia dava un senso di vuoto e di indefinito. Una tecnica usata dai sinfonisti per rendere l’idea dell’ordine che nasce dal caos.

Il tema di apertura, suonato “pianissimo”, su tremolo di archi suggerì presto che da questo limbo, a volte dolce, a volte amaro, sarebbe emerso un tema poderoso che dominerà l’intero movimento. Un tema che sorge dagli abissi del nostro inconscio.

Quello che ancora oggi stiamo suonando è scritto da tempo sul nostro sparito, ed è chiaro davanti ai nostri occhi: L’Inno alla gioia, di Beethoven, l’inno alla nostra vita.

Ezio